11月6日18:00,一场以“拒绝多巴胺,我的消费我做主”为主题的活动在辅导员王婷老师的带领下于多功能报告厅火热开展。本次活动通过游戏互动、案例剖析、经验分享等形式,带领同学们揭开“冲动消费”的面纱,探索理性消费的路径。

盲盒开场:猜猜我有多必需

活动以“消费盲盒猜猜乐”拉开序幕。同学们通过“你比划我猜”游戏,竞猜牙刷、纸巾、水杯等生活必需品。“这个我熟!肯定是毛巾,每天洗脸都用!”一名同学边比划边喊。王婷顺势提问:“这些必需品买完很少后悔,但大家有没有过‘看到就想买,买完就闲置’的经历?”现场瞬间活跃起来,不少同学点头附和。

随后,一段趣味短视频揭示了“多巴胺消费”的真面目——当人们看到折扣、网红推荐或情绪化场景时,大脑会分泌多巴胺,产生“即时满足”的快感,却往往忽视实际需求。王老师总结道:“多巴胺是快乐的‘催化剂’,但也可能成为冲动消费的‘推手’。”

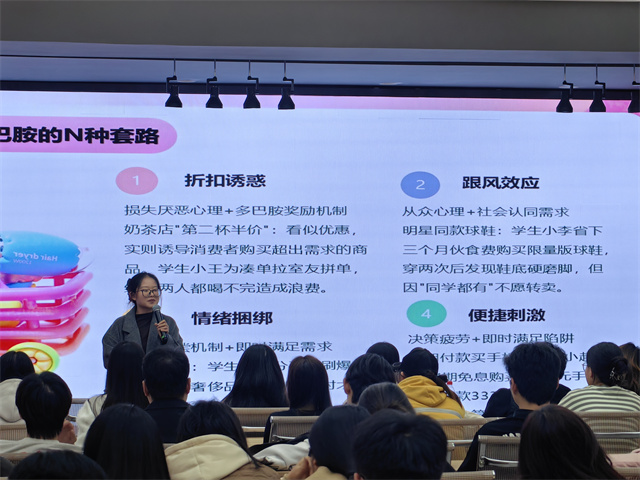

套路拆解:那些年我们踩过的坑

在“买完就后悔”故事分享会上,同学们纷纷吐槽自己的冲动消费。有同学为直播间的“限时秒杀”囤了三盒面膜却只用一片,也有同学跟风买下球鞋却因磨脚只能压箱底。王老师一针见血地指出,这些行为背后是精心设计的消费套路:“第二杯半价”利用折扣诱惑让你买多,网络爆款借助跟风效应让你盲目,失恋购物通过情绪捆绑让你发泄,限时秒杀制造稀缺让你焦虑,分期付款则用便捷刺激麻痹你的钱包。这些“隐形推手”正是利用多巴胺制造的瞬间快感,让我们在“想要”与“需要”之间迷失,最终掉入消费陷阱。

灵魂拷问:为啥总买没用的?

在“揭秘”环节,同学们围绕“短暂快乐”消费现象,从心理渴求、环境影响、消费观念和认知偏差四个层面展开热烈讨论。有同学坦言:“面对压力时,会把消费当作一种解压方式。”也有人表示:“短视频‘种草’加上大数据精准推荐,实在难以抗拒。”王婷老师深入剖析指出,大学生正处于心理发展的关键期,既渴望通过消费获取认同感与归属感,也容易将其作为应对学业、社交压力的情绪出口。与此同时,部分同学对“需要”和“想要”的界限模糊,缺乏对收支的系统规划,支付方式的便捷更削弱了对金钱流出的敏感度。王老师进一步强调,校园周边丰富的消费场景和“校园专属优惠”无形中降低了消费的距离感,而算法推荐、直播带货等营销手段持续刺激着消费欲望,共同构成了“短暂快乐”消费的环境推手。她提醒,多巴胺驱动的消费快乐往往转瞬即逝,留下的却是闲置物品和持续的空虚,同学们应当警惕“把冲动当幸福”的认知错觉,理性看待消费行为。

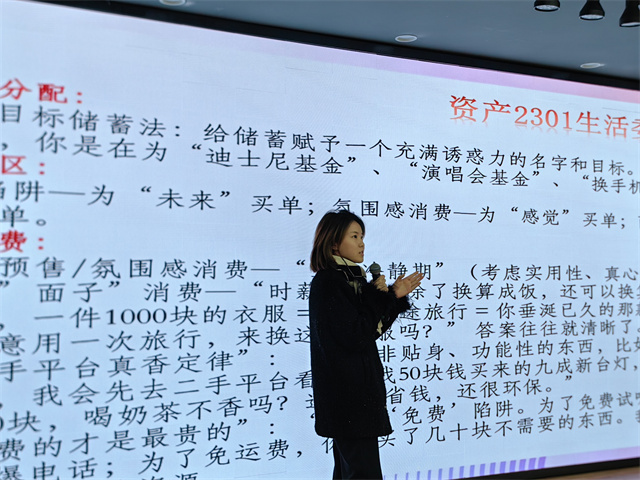

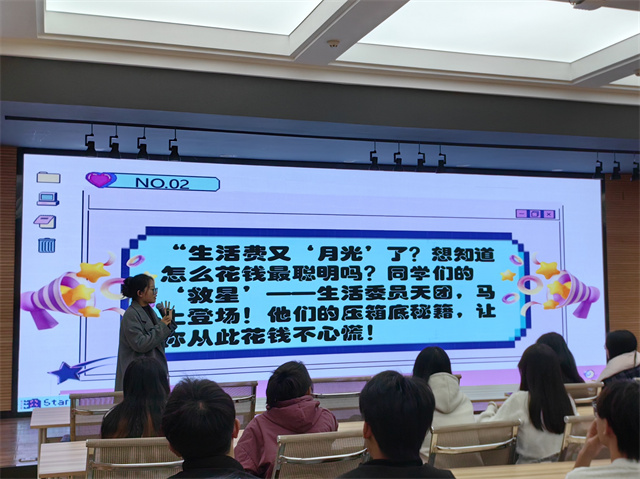

学霸攻略:省钱大神在此

各班生活委员依次分享“避坑秘籍”。贾蕊说:“我每月将生活费分为三部分:60%饮食、10%储蓄、30%灵活支出。买非必需品前,先问‘没有它影响生活吗’‘能替代吗’若答案是否,就放弃。”王孟莎提到“延迟满足法”:“想买限量手办,加购后等了三天,发现并不那么想要,省下的钱可买专业书。”荣文婧同学提到“KPI目标储蓄法”,给储蓄赋予一个充满诱惑力的名字和目标,例如“演唱会基金”“换手机基金”等。杜权桐和张鑫侧重强调记录收支明细,及时复盘并调整计划。

终极秘籍:三招告别剁手

结合同学们的分享,王婷老师总结出拒绝多巴胺消费的“三招口诀”:一是“清单过滤法”,即在购物前列好清单,明确区分“必需项”和“想要项”,并对后者进行“三连问”;二是“延迟满足法”,通过设置“冷静期”来缓解冲动,线上购物可加购后等待三天,线下购物则建议离开店铺至少一小时;三是“目标替代法”,以跑步、阅读等能够带来长效快乐的活动替代消费冲动,从而更理性地管理消费行为。

宣誓时刻:立下你的Flag!

活动最后,每位同学在彩纸上写下“消费承诺”:“理性购物,让每一分钱花得有价值”“拒绝多巴胺控制,做自己消费的主人”……赵佳琦念出承诺:“我要把买奶茶的钱存起来,期末和室友一起去旅行!”最后,王婷老师总结道:“真正的快乐来自对需求的清晰认知和对生活的合理规划。希望大家记住‘我的消费我做主’,让每一笔开销都花得有意义!”

此次辅导员说完满虽近尾声,但理性消费的种子已在同学们心间深深种下。它不仅仅是一场简单的活动,更是一次唤醒消费自主意识的契机,是一次引导同学们树立正确消费观念的教育。愿同学们以此为起点,将理性消费的理念融入日常,以清醒的头脑抵御多巴胺的诱惑,用合理的规划掌控自己的消费节奏。在理性消费的道路上,迈向更充实、更有质量的人生。

撰稿:张玉鑫

供稿:淬炼商学院·国际商学院

摄影:崔晓咏